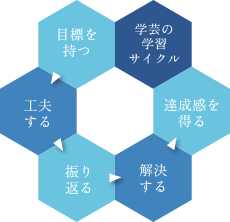

授業ガイド

- 英語

- 本校で重視しているのは、「聞く・話す・読む・書く」の英語4技能をバランス良く高めることです。会話の比重を高めた授業や、長期休みにオンラインを活用して英語の本を読む「多読」、単語ゲームなどを取り入れ、実践的な英語力を養います。

4技能のバランスを重視した、実践プログラム。

英語を学ぶ魅力とは、異なる文化を理解し、自分の考えを自分の言葉で伝えられるようになることです。英語という「道具」を手にすれば、言語の壁を超え、行動の幅が大きく広がります。本校では、実践の場で使える英語力を身につけるための基礎づくりに取り組みます。

こんな所が学芸らしさ!

- 総合的に英語力を伸ばします

-

オンライン多読教材「read to me」などで主体的に英語学習に取り組みます。洋楽や単語ゲームなどを使った言語活動を通して総合的に英語力を伸ばします。2年次には、2泊3日の「イングリッシュキャンプ」で日常英会話を実践的に学びます。

- 国語

- 論理性を重視した文章読解や、「学びの習慣づけ」につながる漢字の書き取り、読書感想文などの発表を通して、「聞く・話す・読む・書く」という4つの力をバランス良く高めていきます。

国語を学ぶ意味。それは、多様な世界につながる「入り口」を作ることです。物語の世界を楽しむ時はもちろん、数学や自然科学を学ぶ上でも国語の力がベースになります。言葉を使ってコミュニケーションを取るためには、自分の考えを表現する練習が必要です。1年次には「読書感想文」、2年次には「体験文」、3年次には「わたしの主張」というテーマで文章を書き、それを発表する機会を設けています。

こんな所が学芸らしさ!

- PC or タブレットで作品を発表

-

調べたことや自分の考えをPC or タブレットを活用して発表する活動を行っています。構成や取り入れる図表を自分で決めてまとめるので、個性あふれる作品に仕上がります。完成したものを生徒同士で共有することで、さらに感性が磨かれます。

- 数学

- 本校の数学では、すべての生徒が「問題を解く喜び」を感じられるよう、グループワークで共同学習を取り入れながら授業を進めています。さらに基礎基本を徹底し、問題演習の時間を多く確保して、授業によるインプットだけでなく、自分で答案を作成するアウトプットにも力を入れています。

数学の授業で身につけてほしいのは、自分自身で考える力です。自分の力で答えにたどりつけた時は、「こういう方法があったんだ」という達成感があります。問題が解けたら、次はまわりの人に伝える番です。内容を正しく理解しなければ、順序立てて説明することはできません。自分で考えて問題を解き、さらに教え合う経験を種み重ねることによって、「物事を論理的に考える力」を養います。

こんな所が学芸らしさ!

- 計算力の向上がすべての基礎に!

-

すべての学年で取り組むのが、「数学トレーニング」というオリジナルプリントです。毎日の繰り返しによって計算力を磨き、論理的思考力を磨くための基礎づくりを行います。このプリントを一冊のファイルに残し、復習に活用します。

- 理科

- 理科の授業でまず力を入れるのが、「ノートのまとめ方」に関する指導です。自分の覚えやすい形で情報を整理する力を磨きます。そうした基礎を築いた後で、先取り教育によって理解の進度を速めていきます。

知らなかったことが分かった時の、驚きや感動。それは、理科という教科を学ぶ大きな喜びです。未知の科学現象を目の当たりにした時、「何でこうなるの?」と疑問を持つ人だけが、新たな発見に出会うことができます。また、整った理科室で学べることも、本校の理科の大きな特徴です。オリジナルの教材を使って基礎的な知識を身につけた上で、一人ひとりの探求心を伸ばしていきます。

こんな所が学芸らしさ!

- オリジナルテキストを活用

-

設備の充実した理科室が3教室あり、さまざまな実験・観察を行うことができます。また、2年生の後半からはオリジナルテキストを使い、効率良く楽しみながら理解を深めていきます。

- 社会

- 興味を持った新聞記事を切り抜いて感想をまとめるNIE (Newspaper In Education)や、歴史に関する問題をお互いに出し合うロールプレイなど、興味・関心を持って取り組めるプログラムを用意しています。

社会という数科を学ぶ際、国の名前や歴史の年号を暗記することも、確かに重要なことです。しかし本校の授業ではその前に、根幹となる「法則」を知ることに重点を置きます。たとえば稲の栽培は、温暖で水が豊富な土地で行われるもの。その法則を押さえれば、幅広い間題に対応できます。貧困やテロ、環境問題……。世界中で起きているさまざまな問題の原因や背景を、深く理解していきます。

こんな所が学芸らしさ!

- 好きな国や都道府県の新聞を作ろう!

-

地理の学びの一環として取り組むのが、オリジナルの新聞づくりです。それぞれ好きな国や都道府県を選び、歴史や文化、食べ物など、その国や都道府県の魅力を自由に紹介します。学習した内容をまとめ上げ、発信する力を養います。

- 音楽

- 美しい音や本物の音楽に触れて豊かな感性を磨くことが、音楽の授業のねらいです。歌やリコーダーなどの実技体験のほか、鑑賞で意見を共有したり、読譜力を高めながら自己表現する力を養います。

美しいハーモニーを全員で奏でられた時の感動は一生心に残るものです。特に合唱ではリーダーを中心に生徒同士が主体的に活動し、一緒に協力して仕上げていく過程で、様々な試練を乗り越えながら大きく成長していきます。授業前はピアノが得意でのびのび弾いている生徒を友人が取り囲み、お互いの長所を認め合う姿が見られます。

こんな所が学芸らしさ!

- 一人ひとりの音楽の才能を発見!

-

みんなで一緒に歌ったり、リコーダーを演奏したりしながら、自分の中に隠れている音楽の才能を見つけていきます。集団の中で自信を持って自分を表現する力を養います。鑑賞では、本物の楽器に触れる機会があります。

- 美術

- 絵や造形の技術を身につけるだけでなく、自分で創意工夫しながら表現することに、美術を学ぶ喜びがあります。美術大学出身の教諭が専門分野の知見を活かして、「表現の楽しさ」を伝えます。

たとえば、目の前のコップをデッサンする時。まず大切なことは、そのコップの「見方」を知ることです。持った時の重さや手触り、取っ手の構造……。対象を深く理解し、美術の根底にある考え方や技術を理解すれば、絵を描くことがさらに面白くなります。他にも、張り子や銀箔を貼って絵を描くなど、日本の伝統的美術も体験します。文化の奥深さや歴史的な背景を知ることも、この授業の魅力です。

こんな所が学芸らしさ!

- 創ることの楽しさを実感!

-

人や物の描き方、凸版や凹版の版画、張り子や銀箔など日本の伝統技法を用いた造形などを通じて、美術を楽しみ、創造や表現する力を育みます。

- 保健体育

- 楽しみながら体力と技術の向上に取り組み、自分の成長を感じ取ることができるのが、体育の授業の特徴です。保健の授業では、暮らしや健康、環境に関わる幅広いテーマを学びます。

今までできなかったことができるようになる喜び。それは、体育が得意かどうかに関わらず、誰もが感じられるものです。また、互いに教え合ったり、協力して得点を決めたり、自分の得意なプレーを生かしたチーム戦術を考えたりと「人との関わり」を通して感じる喜びもあります。多種多様な喜びの中で、心身の健康のために生涯にわたって運動・スポーツに親しむ土台をつくっていきます。

こんな所が学芸らしさ!

- 全学年で「ダンス」を発表!

-

10月の体育祭で披露するのは、「ダンス」です。観客に“魅せる”一つの作品として、試行錯誤しながら創作します。体育の授業で練習を行い、その成果を体育祭の場で発表します。

- 技術・家庭

- 技術と家庭の授業を半期ずつ行い、自立した生活を送る上で必要な力を養います。家庭の授業では、健康に配慮した食生活を学ぶとともに、調理実習や裁縫実習などを実施。3年次にはこども園訪問を行います。

アルミ缶の廃材でハサミを作る、技術の授業の一場面。自分が作ったハサミで紙がザクッと切れた瞬間、生徒たちの目の輝きが変わります。この時同時に理解するのが、ハサミという道具の「原理」です。他にも、アルミ缶の飛行機や本立てなどの制作体験を通して、物の仕組みや構造などを学びます。家庭の授業では、調理や裁縫などの実習を行うとともに、衣食住のあり方を総合的に学んでいきます。

こんな所が学芸らしさ!

- 食事作りにチャレンジ!

-

「家族のために1品以上食事作りに挑戦する」という冬休みの課題で、材料や作り方をレポート。食事お手伝いカードと包丁達人カードとともに提出します。中には、きゅうりの半月切りを薄く数多く切る達人も!